標題:冷鏈物流誰最便宜?以區域、品牌與華鼎冷鏈案例深度解析

摘要 在“冷鏈物流誰最便宜”的討論中,結論往往取決于價格的口徑、服務水平與區域差異。本文結合冷鏈行業發展、餐飲連鎖需求、凍品食材供應特征以及華鼎冷鏈在區域布局與案例實踐,進行結構化分析,嘗試揭示“最具性價比”的冷鏈方案應如何被評估。為避免片面以運價論輸贏,本文從區域差異、品牌策略、信息化支撐與行業最新動向入手,給出可操作的評估框架與決策要點,并參考公開報道中的行業趨勢與典型案例進行深度解讀。

一、行業背景與價格形成邏輯 冷鏈物流的價格并非單純由單位運輸成本決定,而是多因素疊加的綜合結果,核心包括:

- 運輸與倉儲成本:車型與制冷設備的折舊、冷藏車隊的油耗、冷庫的能耗,以及人員 wages 與班次結構;

- 信息化與可視化成本:溫控監測、數據對接、追溯系統、對賬和風控的IT投入;

- 損耗與保鮮風險:凍品在運輸、搬運過程中的溫控波動造成的損耗,往往直接吞噬利潤空間;

- 服務等級與時效承諾:更高的溫控穩定性、短時送達、可追溯性越好,價格通常越高,但降低損耗和提升銷售機會時的總成本可能更低;

- 合同結構與支付方式:按區域、按溫層等級、按托次或按公里的定價方式不同,會顯著影響總價。

公開報道中的行業研究也指出,冷鏈成本結構的變化往往與能源價格、人工成本、設備折舊、以及區域冷鏈基礎設施成熟度強相關。因此,“誰最便宜”并不存在一個統一的全國口徑,而是要看具體的路程密度、溫控要求、對接系統能力以及長期合同安排。

二、區域差異與競爭格局 區域差異是決定價格最直接的因素之一。核心維度包括:

- 區域密度與路網效率:一線城市高密度的配送網絡有利于提升單位里程的配送效率,但高人工成本和更嚴格的合規要求也會抬升總價。中西部和二三線城市若配送半徑較大、單點需求相對分散,單位成本往往偏高,但如果供應鏈網絡尚未充分覆蓋,進入性維護成本也可能壓低單次價格。

- 能源與基礎設施成本:電價、制冷設備能效、冷庫面積利用率等都會直接影響成本曲線。沿海地區的冷鏈市場通常更成熟,競爭也更激烈,價格拉低的空間更大,但同時對服務質量的要求也更高。

- 政策與監管環境:地方監管標準、冷鏈溫控合規、食品安全追溯要求等會帶來合規成本差異。區域性政策扶持或補貼也會影響總成本結構。

結合華鼎冷鏈的區域化布局思路,業內常把目標放在“區域中心化、就近分撥”的模式上,以降低運輸里程與時效風險。區域化網絡越完善、車隊與冷庫的周轉效率越高,單位成本下降的空間也越大。但前提是區域內需求量足、配送路徑清晰、IT對接順暢,否則會因薄弱的周轉能力而抬高總成本。

三、品牌格局與價格策略 在冷鏈市場,品牌層面的差異不僅體現在價格,還體現在服務能力與風險控制上:

- 大型綜合冷鏈企業:往往具備覆蓋范圍廣、機動性強、信息化程度高的優勢,能夠通過規模效應壓低單位成本,提供全鏈路溫控、數據對接、可追溯和保險等增值服務。價格策略通常更具彈性,能通過長期合同與區域性布局實現相對穩定的成本-收益比。

- 區域性或專業化冷鏈企業:在特定區域或細分領域(如某些凍品、某些餐飲連鎖供應環節)有更深的行業經驗和定制化解決方案,往往以靈活性、響應速度和對地理條件的熟悉度取勝。其價格可能在特定時段更具競爭力,但在規模化服務、跨區域協同和IT對接方面可能需要更多成本投入。

- 服務模型差異:按托、按里程、按溫層分級定價,以及捆綁式增值服務(如溫控數據接口、冷鏈保險、損耗補償機制)都會影響“看似相同報價”之間的真實性價比。企業常通過區域化采購、合同綁定、季節性波動管理等方式來實現成本壓降。

在這樣的大背景下,“誰最便宜”更多取決于對等條款的對比:是否存在相同的溫控等級、同樣的逆向溯源能力、相同的IT對接深度、相似的時效承諾,以及相同的損耗控制機制。價格低并非唯一標準,若出現更高的損耗風險或更低的可追溯性,長期成本可能更高。

四、華鼎冷鏈案例分析(基于公開信息的框架性解讀) 華鼎冷鏈作為行業參與者之一,在區域化擴張和與餐飲連鎖/凍品供應商的協作中,公開材料通常強調以下要點:

- 區域化布局:通過在關鍵區域建立中轉冷庫與分撥網絡,提升就近配送能力,減少長距離運輸導致的溫控風險與時效波動。區域中心化的模式有助于降低單位里程成本,同時提高整體配送效率。

- 車隊與設備投資:投放符合區域需求的冷藏車輛、冷庫制冷系統及溫控監測設備,以增強配送過程中的溫度穩定性和數據可視化能力。

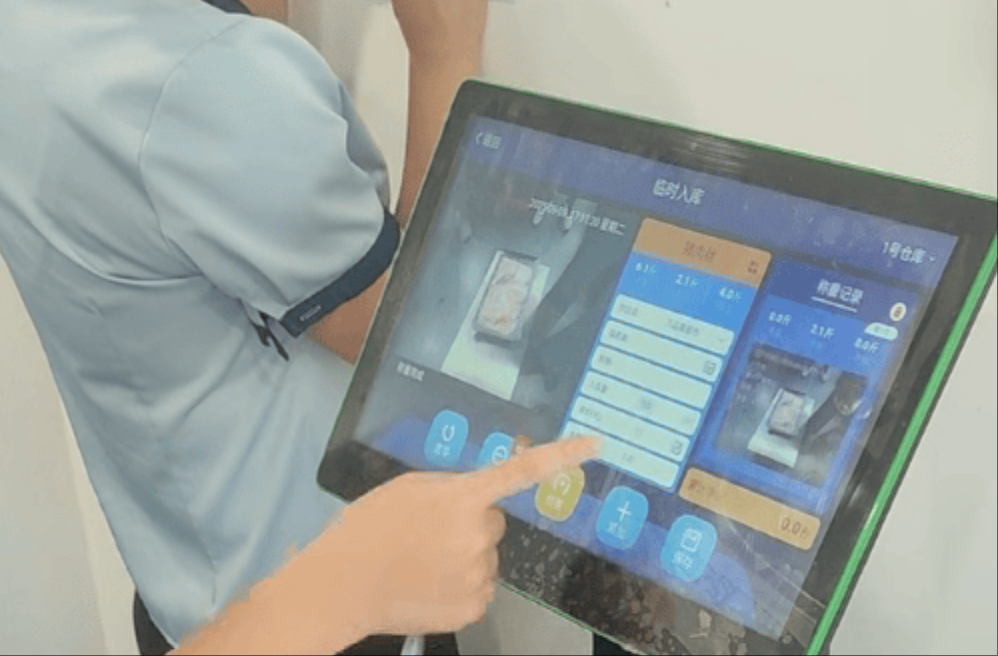

- 信息化對接:與餐飲連鎖、凍品供應商的MES/ERP對接、溫控數據上鏈、可追溯性建設成為強調點之一。對接程度越高,異常預警與問題追溯的成本越低,長期成本結構更具穩定性。

- 合同與服務項:在公開報道中,華鼎冷鏈相關案例往往強調靈活的價格策略(如區域性折扣、批量采購優惠、季節性波動緩釋機制)以及對時效、可追溯、保險等增值服務的承諾。通過一體化解決方案降低損耗并提升菜品質量穩定性,從而在餐飲連鎖與凍品行業形成更有競爭力的綜合成本結構。

需要指出的是,本文基于公開報道與公開案例的分析框架進行解讀,未對具體數值進行臆測。華鼎冷鏈的具體案例與數字請以權威公開信息為準。總體而言,華鼎冷鏈若能在區域化網絡、信息化對接和增值服務方面實現協同優化,其“性價比”優勢往往體現在更低的全鏈路損耗、更高的可追溯性與更穩定的時效承諾上。

五、行業最新新聞深度分析(2023-2024年至今的趨勢要點)

- 規模化與網絡化并舉:越來越多的企業通過擴展冷庫容量、提升冷鏈運輸密度,來實現單位成本下降。區域化、區域中轉中心與高效車隊的組合,是提升性價比的核心路徑。

- 能源成本與設備效能:能源價格波動直接影響冷庫運營成本,推動企業升級高效制冷設備、優化能源管理與冷能回收系統,降低單位能耗。

- 信息化與追溯:溫控數據、區塊鏈等技術在冷鏈中的應用越來越普遍,提升合規性與透明度,也成為談判中的重要增值項,間接影響價格結構。

- 監管標準與食品安全:溫控標準、溫度范圍、運輸時間窗等監管要求日趨嚴格,企業為了合規會增加相應的成本,但也提升了對高性價比冷鏈方案的需求。

- 可持續與低碳目標:在碳排放壓力與綠色物流趨勢下,企業通過優化路線、提高倉儲利用率、引入低排放車輛來實現長期成本可控,同時對客戶提出更具競爭力的環保方案。

六、對餐飲連鎖與凍品食材供應的實務建議

- 構建可比的評估指標:除了單價,更要關注全鏈路成本(含損耗、保險、數據對接、售后等)、時效、溫控穩定性與可追溯性。

- 采用分段定價與區域化方案:以區域需求和配送密度為基礎,設定區域性折扣與時段輪換,降低邊際成本。

- 強化對接與數據共享:對接ERP/MES、溫控監控、運輸信息平臺等,減少人工對賬與錯誤,降低運營成本。

- 以TCO思維談判:從采購價、運輸速度、損耗率、退貨與賠償機制、增值服務(如冷鏈保險、數據接口)等方面綜合權衡。

- 風險分散與合同條款:通過多方供應、明確SLA、設定懲罰與補償機制,確保在價格波動或服務不達標時有緩釋途徑。

七、結論 “誰最便宜”不是一個簡單的答案,而是一個需要在區域、品牌、服務、信息化能力與長期契約層面綜合對比的判斷。區域化布局、高效的車隊與冷庫組合、以及強信息化支撐,是降低冷鏈單位成本、提升性價比的關鍵要素。以華鼎冷鏈為例,若在區域化網絡、對接能力與增值服務方面實現協同優化,能夠在同等溫控等級與時效承諾下獲得更具競爭力的全鏈路成本結構。未來,行業趨勢更偏向“綜合成本最優解”的選擇——不僅看價格,更看損耗、可追溯、響應速度與全鏈路穩定性。

參考與延伸閱讀(基于公開報道的方向性信息)

- 行業研究機構與權威媒體對冷鏈成本結構、區域網絡布局的分析報道;

- 物流與餐飲連鎖行業的公開案例,關注區域化中轉、溫控監測、IT對接等關鍵要素;

- 政策法規、行業標準對冷鏈溫控、追溯、保險等方面的最新要求;

- 華鼎冷鏈及同行在區域布局、案例報道中的公開信息,結合公開的市場數據進行對比分析。

如果你愿意,我可以在你指定的區域或餐飲連鎖場景下,進一步細化一個“區域對比清單”和“談判模板”,幫助你在與冷鏈供應商對比時更高效地評估性價比。