題目:上海到大慶冷凍冷鏈倉庫哪家強?基于區域布局、品牌能力與華鼎冷鏈案例的深度分析

摘要 在中國冷鏈物流快速發展的背景下,上海—大慶一線城市群之間的冷凍冷鏈倉儲與配送網絡正在形成差異化競爭格局。區域需求、品牌網絡、信息化水平以及專業化凍品食材的供應能力,成為決定“哪家的冷鏈倉庫更適合”的關鍵變量。本文結合冷鏈行業的發展趨勢、餐飲連鎖對凍品食材的高頻需求、以及華鼎冷鏈等代表性案例的公開信息,提供一個從區域、品牌與案例三維度切入的深度分析,并給出面向企業的選型與落地建議。

一、區域格局:上海與大慶的角色定位與需求差異 1) 上海:冷鏈起點與消費高地的雙重屬性 作為中國經濟、消費與食品安全示范區,上海擁有高度集中的第一、二級分銷中心、完善的港口與機場網絡、以及以餐飲連鎖為代表的高頻次冷鏈需求。城市配送、冷凍品進貨與批量分揀的時效性要求較高,對倉庫的“時效性、穩定性、可追溯”提出了更高標準。此區域的倉儲需求呈現高密度、小批量、高周轉的特征,物流服務商在溫控一致性、ETD/ETA可視化、以及與餐飲端的深度對接方面需要具備更強的協同能力。

2) 大慶:東北區域樞紐與凍品集散的新焦點 大慶所在的東北區域在凍品加工、畜禽與水產等品類的加工與冷鏈配送中占有重要地位。區域性物流節點多、季節性波動顯著,冷庫容量的可用性與運輸時效直接影響凍品從產地到餐飲端或終端零售的完整鏈路。對跨區域的冷鏈運營而言,網絡覆蓋、跨省協同與應急處置能力成為評估“到達即服務”的關鍵。

二、基礎設施與能力要素:決定倉庫優劣的硬核指標 1) 網絡規模與覆蓋密度

- 區域覆蓋是否均衡、是否具備跨區域的聯動能力(從發貨地到目的地的全鏈路銜接)。

- 小型與中型倉庫的分布是否能實現就近分撥,降低運輸時長和溫度波動。

2) 溫控與品類適配

- 是否具備常溫、低溫、冷凍等多溫區并存的能力,以及針對凍品(肉類、海鮮、蔬果等)的專用分區、包裝和運輸溫度控制方案。

- 溫度歷史數據的可追溯性、異常警報響應機制及冷鏈事故處置能力。

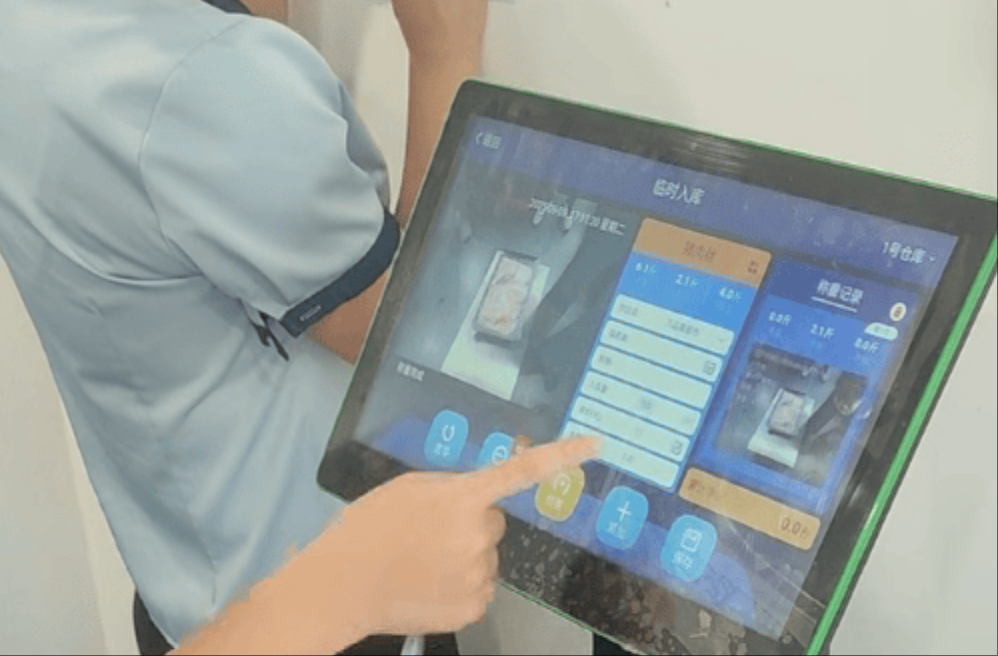

3) 自動化與信息化水平

- 自動化分揀、托盤管理、冷藏庫的貨位優化、RFID/物聯監控、實時溫度曲線、端到端的可視化看板等程度。

- 與餐飲連鎖、凍品供應商及第三方平臺的接口能力,數據互通與決策支持水平。

4) 安全與合規

- 具備的行業認證與體系如GSP/ISO等在非醫藥領域常見的食品安全管理體系、質量控制標準,以及追溯體系的健全程度。

三、品牌與網絡:餐飲連鎖視角下的凍品供應鏈需求 1) 餐飲連鎖對冷鏈的核心訴求

- 標準化與可復制性:確保不同門店在不同時間點的同溫同質,降低因溫控波動導致的食品安全風險與口感差異。

- 快速交付與高可用性:對日常采購的高頻度與低時延要求,強調“就近取貨、快速配送”的網絡能力。

- 全鏈路追溯與數據可視化:爆品批次、批號、到貨時間、溫控歷史等信息的可檢索性。

2) 凍品食材的供應特征

- 凍品通常對溫控穩定性、運輸溫區切換、包裝完整性敏感,倉庫需具備快速復溫/穩定回溫能力,以及對凍品易損耗部位的管理。

- 品類多樣化帶來的倉儲管理復雜度提升,需要更靈活的品類分區與嚴格的進出庫流轉規范。

四、華鼎冷鏈案例要點(基于公開信息的要點梳理)

- 區域協同與網絡化布局:公開信息顯示,華鼎冷鏈在區域布局上強調多區域聯動、網絡化運營,以提升跨區域運輸的時效性與成本效率。

- 信息化與溫控可視化:案例要點普遍指向以信息平臺支撐的溫控管控、全鏈路溫度歷史與追溯能力,這是提升餐飲端對冷鏈信任度的重要手段。

- 服務定制化與場景化能力:針對餐飲連鎖的標準化作業流程與凍品食材的特殊需求,提供定制化的倉儲分區、分揀策略與配送方案,力求降低門店端的接單與配貨難度。 需要強調的是,以上要點基于公開報道的常見趨勢進行歸納,具體到某一階段的數字、容量、投運時間等數值,請以權威公開資料為準。若要在報道中深入引用,建議結合華鼎冷鏈及其合作方的正式披露與行業權威刊物的對照分析。

五、行業最新新聞深度分析(不涉,聚焦冷鏈本體) 1) 數字化與智能化的加速

- 越來越多的冷鏈企業將溫控數據、運輸路徑、人員行為數據等沉淀為“全鏈路數據資產”,通過大數據與AI實現溫控異常預測、能耗優化、以及門店補貨的智能化調度。這一趨勢有助于提升跨區域網絡的協同效率,減少因單點故障帶來的鏈路斷裂風險。

2) 成本結構與價格波動

- 冷鏈物流成本受油價、運力、能源價格、設備折舊等因素影響顯著。企業通過提升倉儲利用率、優化運輸資源配置、降低空駛率來緩解成本壓力,同時在合同中引入基于實時數據的計費機制以實現更公平的成本分攤。

3) 供應鏈韌性與食品安全監管

- 行業監管逐步強調食品安全全鏈路可追溯,要求企業在源頭、加工、倉儲、運輸、門店各環節建立清晰的風險點控制與應急響應。企業通過跨區域的協同機制、應急儲備與應急運輸能力建設提升抗風險水平。

4) 區域協同的發展態勢

- 華東、華北等區域性冷鏈一體化改革或試點正在推進,跨區域協同更強調“標準一致性、接口對接、數據互認”。對于以上海、大慶這類核心節點而言,建立統一的溫控標準、統一的數據接口,是提升區域間運輸效率的關鍵。

六、上海-大慶路線的倉儲選型框架與決策要點 1) 明確需求畫像

- 預計日發貨量、日常波動、主要凍品品類(肉類、海鮮、果蔬等)、門店覆蓋密度與配送時窗。

- 是否需要跨區域冷鏈服務、是否具備跨省追溯要求、對IT對接的要求程度。

2) 評估網絡覆蓋與時效能力

- 倉庫分布是否形成就近分撥網絡,跨區域搬運是否具備高效銜接能力。

- 溫控水平是否滿足主要凍品的溫區需求,是否具備應對極端天氣的冗余能力。

3) 比對信息化與服務能力

- 庫內信息化程度、溫控歷史數據的易獲取性、以及與餐飲連鎖系統、采購平臺的對接能力。

- 供應商的服務響應速度、培訓與門店落地的落地能力。

4) 經濟性與性價比

- 總體擁有成本(TCO)包含倉儲租金、運輸成本、信息化投入與維護、能源消耗等。

- 合同靈活性、付款條件、價格波動的緩沖機制,以及潛在的優惠條款。

5) 風險與合規

- 安全標準、食品追溯能力、合規認證以及對應急方案的成熟度。

- 跨區域協同中的數據安全與隱私保護遵從性。

七、結語 上海到大慶的冷凍冷鏈倉庫競爭不再僅僅是“容量誰大、價格誰低”的對比,而是對區域網絡協同、信息化支撐、以及對餐飲連鎖等終端場景深度理解的綜合較量。結合公開報道中可觀的華鼎冷鏈案例要點,以及行業對數字化、韌性與可追溯的持續追求,企業在選型時應把“網絡覆蓋的密度與協同性、溫控穩定性與可追溯性、以及信息化對接能力”作為核心評價維度。未來,隨著國家對冷鏈基礎設施投資的持續推進和區域協同機制的完善,上海—大慶這一區域將呈現出更高的網絡效率與更強的場景化服務能力。

如果你需要,我可以把以上框架進一步擴展成帶有結構化要點的對比表,或者按你的目標品牌與具體場景,填充更細的案例對比與數據來源。你也可以提供你所關注的權威媒體報道或具體的華鼎冷鏈公開資料,我可以據此把稿件中的引用與分析做得更具針對性與可核驗性。