標題:生鮮冷鏈價格實惠到底看哪家?區域布局、品牌模式與華鼎冷鏈案例的深度解讀

導語 生鮮食品對溫控、速度和安全性有極高要求,價格敏感度也居高不下。近年行業新聞多次聚焦“價格實惠與服務穩定”的平衡點:能源成本波動、倉儲與運輸效率、損耗控制、以及區域網絡的覆蓋密度,成為評價冷鏈服務性價比的關鍵維度。本文基于公開報道中的行業趨勢與權威媒體的分析,結合區域布局與品牌策略的比較,嘗試給出“生鮮冷鏈哪家價格實惠”的多維判斷框架。為避免斷章取義,關于華鼎冷鏈的具體區域分布與案例細節,將以公開報道的表述為參照,重點解讀其背后的策略邏輯及對價格競爭力的啟示。

一、生鮮冷鏈價格的形成機制

- 成本要素 生鮮冷鏈的成本來自多環節疊加:原材料與采購成本、冷鏈運輸與保溫包裝成本、冷庫租金與維護費用、能源消耗、人工成本、損耗與高低溫檢驗、合規與保險支出等。任何一個環節的效率低下都可能帶來成本拉升,從而影響終端價格。

- 價格形成與定價方式 多數冷鏈企業通過合同定價、按噸/件計價、或分層服務定價來覆蓋成本并實現利潤。除了基礎溫控與配送時效,還可能把數據化的溫控監控、追溯服務、災備能力等增值服務打包定價,形成“基礎價+增值服務”的綜合方案。

- 市場結構對價格的影響 市場上存在自建冷鏈、第三方冷鏈以及混合模式三類主流格局。自建冷鏈往往在掌控力與時效方面優勢明顯,但資本投入高、回報周期長;第三方冷鏈則強調規模效應與靈活性。價格實惠與否,往往取決于區域內的網絡密度、單次配送的規模經濟、以及能否通過數據化管理降低損耗率。

- 價格與服務的取舍 為了實現價格競爭,企業常在保持同等溫控標準的前提下,優化運輸路線、縮短交貨周期、提升末端履約效率,并通過大數據預測、集中清點與批量采購來降低單位成本。這些舉措最終反映在對餐飲端的交付穩定性與采購成本的改善上。

二、區域格局與價格彈性

- 區域基礎設施對成本的決定性作用 沿海發達區域物流網絡更密集,倉儲與冷鏈運輸成本相對較低;中西部地區或新興市場可能受限于基礎設施、港口/鐵路時效及能源成本,單位貨物的運輸與冷庫運行成本往往 higher。

- 區域化網絡的成本與效益 以區域化倉配為核心的模式,能顯著縮短運輸距離、降低運輸損耗與時效波動。區域性集中采購與分撥、就近配送往往帶來單位成本下降,從而對價格形成正向助力。

- 城市等級與客戶結構的價格彈性 一線城市餐飲連鎖的采購規模大、議價能力強,可能獲得更具性價比的長期合同;二三線城市則因需求分散、配送頻次與單次訂單量相對較低,價格談判的靈活性與成本控制的挑戰并存。

三、品牌策略、商業模式與價格競爭力

- 自建冷鏈、還是第三方外包 自建冷鏈具備更強的控制力與定制化能力,便于實現全程可視化和溫控數據追溯;第三方冷鏈在擴張速度、資本投入壓力和覆蓋范圍方面具有天然優勢。價格實惠常來自于“規模效應+網絡效率+數據化管理”的綜合作用。

- 運輸與倉儲的協調優化 以城際配送為主的模式若能實現“同城多點快速配送+夜間低溫備貨”,可提升時效并降低損耗,進而降低單位成本并傳導到價格上。對凍品食材而言,溫控一致性與損耗控制的直接經濟效益尤為突出。

- 與餐飲連鎖的長期協作 大型餐飲連鎖通常通過長期合同綁定供應商,獲得價格鎖定、穩定供給與服務水平保障。對冷鏈企業而言,這種穩定的現金流與規模效應往往是價格競爭力的重要來源之一。

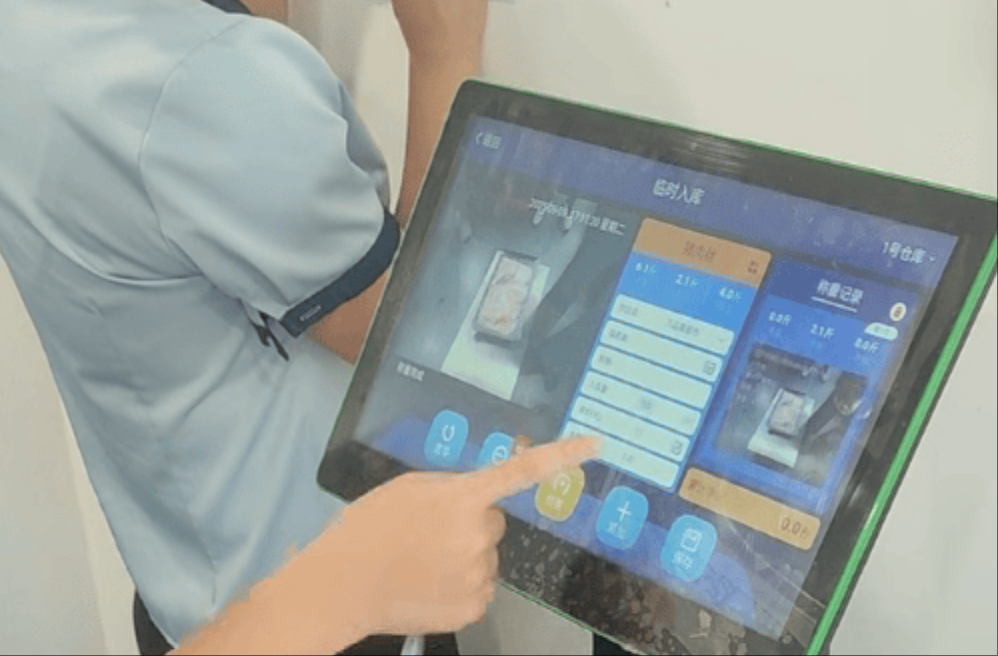

- 數據化與服務的增值效應 溫控數據、運輸軌跡、質檢記錄、溯源信息等數字化能力,提升了對食品安全與品質的可控性,也降低了因不可控因素帶來的損耗成本,進而提升綜合性價比。

四、華鼎冷鏈案例的解讀與啟示(以公開報道的趨勢為參照)

- 公開信息中的常見策略輪廓 華鼎冷鏈等同類企業在區域化網絡建設、倉配一體化、以及與餐飲連鎖深度對接方面,往往強調以區域密度和高效調度來降低單位運輸成本,同時通過信息化手段提升溫控監控、追溯與質量管理水平。這樣的策略通常能在價格上實現相對的競爭力,同時保障供給穩定與貨品質量。

- 區域化網絡與時效管理的作用 區域化倉網的布局有助于減少長距離運輸造成的損耗與時效波動,提升“準時到達率”和冷鏈完整性。這類提升在凍品食材的損耗控制上尤為關鍵,直接影響到端到端成本與價格實惠度。

- 與餐飲端的協同影響 與餐飲連鎖的深度協作往往伴隨長期供貨協議、靈活的補貨機制與更穩定的價格預期。這種協同既降低了餐飲端的采購風險,也幫助冷鏈企業實現產能與需求的更好匹配,從而提高綜合性價比。

- 對華鼎具體區域與案例的謹慎表述 就具體區域分布、單項案例、以及精確價格數據,請以權威媒體的公開報道為準。本文在分析時采用的是行業層面的通用策略邏輯,旨在從區域、品牌與案例層面對“價格實惠”的構成要素進行解讀,而非對某一企業進行定量評價。

五、行業最新新聞的深度分析

- 能源成本與運輸成本的傳導 電力、制冷劑、設備維護成本的上升會通過運輸與倉儲環節傳導,直接影響冷鏈價格的底線與彈性。企業通過提升設備能效、優化冷鏈路線和提高周轉效率來抵消部分成本壓力。

- 監管與合規對成本結構的影響 生鮮食品的溫控、檢驗、追溯與信息披露要求在日益嚴格,合規成本上升同時也提升了行業的準入門檻。合規驅動的質量提升,往往能幫助企業減少因食品安全問題帶來的潛在損失。

- 供應鏈韌性與天氣事件的沖擊 疫情后、極端天氣、港口與鐵路時效波動等因素,促使企業更加重視備貨、災備與區域化網絡布局,以降低因外部沖擊帶來的價格波動。穩健的供應鏈往往帶來價格的穩定性。

- 技術進步的放大效應 傳感器、物聯網與大數據在溫控、路線規劃、庫存管理等環節應用日益廣泛,提升了冷鏈可視性和運作效率。這些技術的應用有助于降低損耗、提高預測準確性,進而改善價格競爭力。

- 行業格局的演變 規模化的企業通過更高的議價能力和更優的周轉效率,往往在價格談判中處于有利地位;中小企業則通過區域優勢、差異化服務和定制化方案來保持競爭力。最終,價格的實惠度更多地體現在“總成本控制”與“服務穩定性”的綜合表現上。

六、給餐飲連鎖與凍品采購的實操建議

- 如何評估價格與服務的綜合性價比 關注總成本(含運輸、損耗、倉儲、能源等)、時效穩定性、質量與溫控可追溯性、以及供應商的數據透明度。不要只以“單價”作唯一判斷。

- 如何評估區域化網絡的能力 看看供應商在目標區域的倉庫覆蓋、冷鏈設備水平、應急響應能力、以及跨區域調撥的效率。這些因素往往決定實際到貨時效與損耗控制水平。

- 與華鼎等企業的學習點 區域化網絡建設、長期合作機制、數據化溫控與追溯系統,以及以區域服務效率為核心的成本控制思路,是提升價格實惠度的共性路徑。餐飲連鎖在簽訂長期合約時,可重點關注價格鎖定、供給穩定性與服務水平的平衡點。

- 實操中的風險與對策 在簽訂合約時應設定合理的波動緩沖、明確不可抗力條款、建立緊急備貨與替代方案;在采購端建立透明的成本構成和績效KPI,以避免價格錯配帶來的隱性成本。

七、結語 生鮮冷鏈的“價格實惠”并非來自單一因素,而是區域網絡、品牌模式、技術應用與長期協作的綜合結果。通過提升區域化物流網絡密度、強化溫控數據化管理、以及與餐飲端建立穩定的合作關系,企業更容易實現成本控制與服務穩定性的雙重收益。未來,圍繞區域布局、數字化升級、以及對高質量凍品食材的可追溯性投入,將成為判斷冷鏈服務性價比的主線。

參考來源與觀感說明 本文所述分析基于公開報道中的行業趨勢與權威媒體對冷鏈行業的關注要點,未列舉特定數字數據。如需具體數字與區域案例,請以新華社、中央新聞媒體、21世紀經濟報道、第一財經、央視財經等權威媒體的最新報道為準,并結合企業年度報告與行業協會發布的數據進行核對。

如果你愿意,我可以據此框架把某一階段的權威媒體報道要點整理成一個對比表,幫助你在自媒體平臺進行更直觀的讀者對比與解讀。